せどりビジネスで成功するためには、正確な確定申告と賢い節税対策が欠かせません。

本記事では、せどりに必要な確定申告の基本から、節税のポイント、税理士選びのコツまでをわかりやすく解説します。

初心者でも安心して手続きできるよう、具体的な事例や会計ソフトの活用方法も紹介。せどりでの収益を最大化しながら、安心して税務管理を行うためのノウハウを身につけましょう。

せどりの確定申告|申告の必要な所得の基準

確定申告は、納税者自身が自らの所得を正確に把握し、適切な税額を算出するための重要な手続きです。具体的には、1年間の収入から必要経費を差し引いた所得を計算し、その所得に基づいて所得税額を確定させます。

せどりで確定申告が必要な所得の基準

せどりで得た収入に関しては、本業か副業か、そして年間の所得によって確定申告の必要性が変わってきます。

所得とは

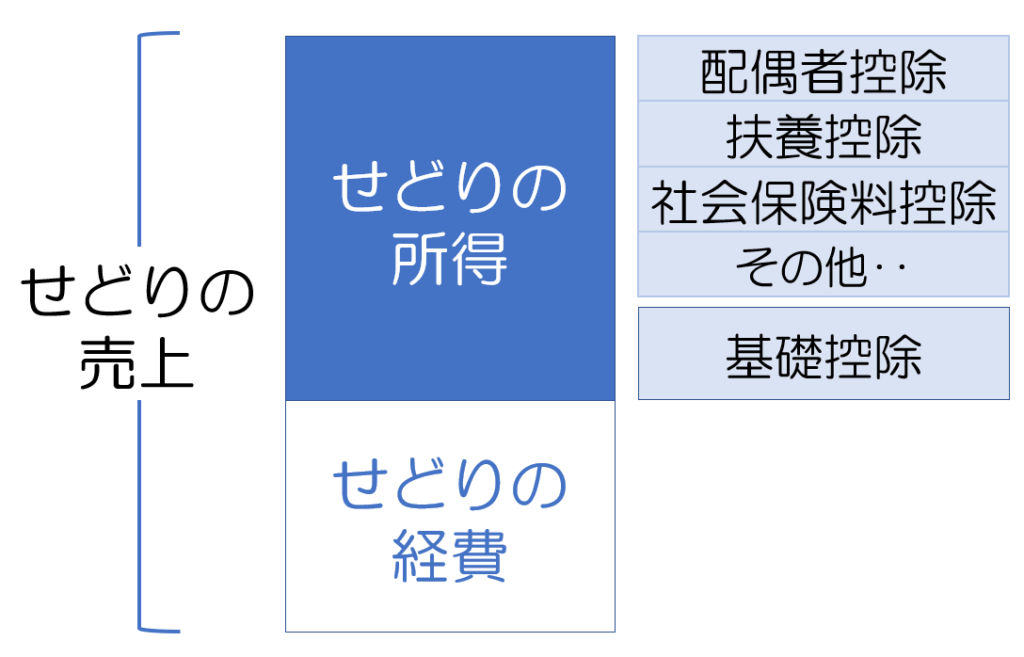

判定の基準になる所得というのは、儲けのことです。計算式は以下のとおりです。

売上-仕入れ-経費=所得(=儲け)

確定申告が必要になるの場合の所得の金額の目安は以下のとおりです。

- 会社員の副業:年間20万円超の所得

- 専業の個人事業主:年間48万円超の所得

本業としてのせどりの場合

個人事業主やフリーランスとして本業でせどりを行っている場合、所得が48万円超で確定申告が必要な目安になります。

なぜ、48万円かというと、

個人事業主は、納付する所得税があれば確定申告が必要で、納付する所得税がなければ確定申告は不要です。

所得税は、所得から所得控除を引いて、所得税率をかけて算出します。

所得控除

所得控除とは、所得から差し引くもので、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除等16種類あって、個人によって適用できるものは違います。

控除には配偶者控除や社会保険料控除など複数ありますが、誰にでも適用されるのは「基礎控除」のみです。この基礎控除は、年間の合計所得が2,400万円以下であれば48万円まで適用されます。

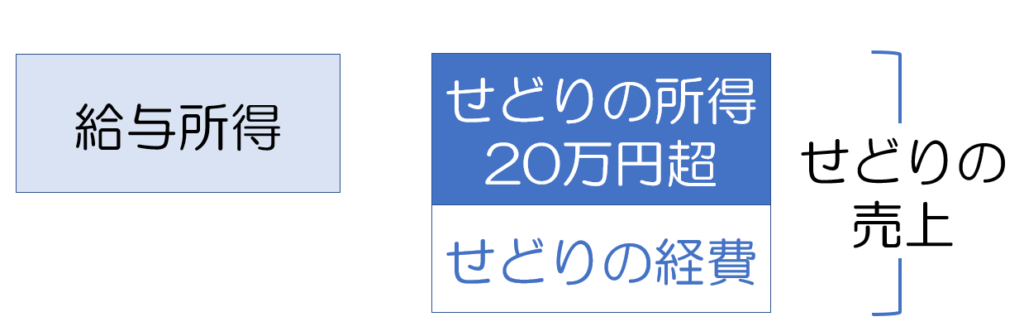

副業としてのせどりの場合

会社員が副業をしている場合、副業で得た年間の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。

通常、会社員は年末調整で所得税の計算が終わっていますが、給与以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

→No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合|国税庁

確定申告の種類|青色申告と白色申告の違いと選び方

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれに特徴があります。青色申告は節税効果が高い一方で手続きが複雑であり、白色申告は手続きが簡単ですが税制上の優遇措置が少ないのが特徴です。

青色申告のメリットと控除額

青色申告の最大のメリットは、特別控除を受けられることです。記帳方法によって、最大65万円の所得控除を受けることができます。具体的には、複式簿記で記帳し、損益計算書と貸借対照表を作成して提出すると65万円の控除が適用されます。一方、単式簿記での記帳の場合は10万円の控除となります。

青色申告には他にも以下のようなメリットがあります。

青色申告のメリット

- 損失の繰越しや繰戻しが可能

- 専従者給与の必要経費算入

- 減価償却費の特例

ただし、青色申告を行うには事前に税務署への申請が必要で、複式簿記による記帳が求められるなど、手続きが比較的複雑です

白色申告の特徴と手軽さ

白色申告は、青色申告と比べて手続きが簡単であることが最大の特徴です3。具体的には以下のような利点があります。

白色申告のメリット

- 事前申請が不要

- 簡易簿記(単式簿記)での記帳が可能

- 申告手続きがシンプル

白色申告では、収支内訳書に売上や経費を記入するだけで済むため、会計知識が少ない人でも比較的容易に申告を行えます。

しかし、白色申告には青色申告特別控除のような大きな税制上の優遇措置がないため、節税効果は青色申告に比べて低くなります。

選び方としては、事業規模や会計知識、節税ニーズなどを考慮して決定するのが良いでしょう。青色申告の手続きの煩雑さは会計ソフトの利用で軽減できるため、可能であれば青色申告を選択し、より大きな節税効果を得ることをおすすめします。

必要書類と帳簿付けの基本|初心者でもできる準備と管理方法

確定申告を行う際には、適切な書類の準備と帳簿の管理が不可欠です。初心者でも簡単に取り組める方法を紹介します。

必要な書類一覧

確定申告に必要な書類は、申告者の状況によって異なりますが、基本的に以下のものが必要となります.

- 確定申告書:すべての申告者に必要な基本書類です。

- マイナンバー関係書類:本人確認のために必要です。

- 源泉徴収票:給与所得や年金所得がある場合に必要です。

- 医療費の領収書:医療費控除を受ける場合に必要です。

- 保険の控除証明書:生命保険料控除などを受ける場合に必要です。

事業所得がある場合は、以下の書類も必要となります。

- 青色申告決算書または収支内訳書:事業の収支を記録した書類です。

帳簿の付け方と管理のポイント

帳簿付けは、以下のポイントを押さえて行いましょう。

- 日々の記録を習慣化する:毎日の収支を記録することで、後で困ることを防ぎます。

- 領収書や請求書を整理する:日付順やカテゴリー別に整理することで、後の確認作業が容易になります。

- 複式簿記を活用する:青色申告を行う場合は、複式簿記での記帳が求められます。

- 定期的な確認と修正:月末や四半期ごとに帳簿の確認を行い、誤りがあれば修正します。

会計ソフトの活用法とおすすめツール

会計ソフトを活用することで、帳簿付けや確定申告の作業を効率化できます。おすすめのツールとして以下があります。

- freee

- AI自動仕訳と銀行連携が特徴で、幅広い業種に対応しています。銀行口座やクレジットカードの取引を自動で取り込め、経理作業の省力化に優れています。

- マネーフォワード

- リアルタイムでの経営分析に強みがあります。取引明細の自動取得とAI仕訳機能により、即座に経営状況を把握できるのが特徴です。

- やよいの青色申告オンライン

- 個人事業主向けに特化したソフトで、簿記の知識がなくても確定申告書が作成できます。e-Taxとの連携や、インボイス制度への対応など、実務面でのサポートが充実しています。

これらのソフトを活用することで、帳簿付けや確定申告の作業を大幅に効率化できます。初心者の方でも、ガイダンスに従って操作することで、簡単に会計処理を行うことができます。

会計ソフトを選ぶ際は、自身の事業規模や必要な機能、使いやすさなどを考慮して選択しましょう。多くのソフトが無料トライアル期間を設けているので、実際に使ってみて自分に合ったものを選ぶことをおすすめします。

せどりの経費計上|節税ポイントを押さえよう

せどりにおける節税の基本は、適切に経費を計上し、所得を正確に算出することです。収入から必要経費を差し引いて所得を計算し、さらに所得控除を適用することで、課税所得金額を抑えることができます。

経費として認められる項目一覧

せどりで経費として認められる主な項目は以下の通りです。

- 商品仕入高:せどりの基本となる商品購入費用です。

- 荷造運賃:配送料、梱包材費用などが含まれます。

- 旅費交通費:仕入れや配送時の交通費、駐車場代などです。

- 通信費:インターネット料金、携帯電話料金などが該当します。

- 消耗品費:文房具、10万円未満のパソコンなどが含まれます。

- 広告宣伝費:チラシ代、ウェブサイト運営費などです。

- 水道光熱費:事業に使用する部分の光熱費が計上できます。

10万円以上の固定資産(例:高額なパソコン)は減価償却費として計上します。10万円未満20万円以下の場合は、3年間で分割して経費計上することも可能です。

家族への給料や車両費の扱い

家族従業員への給与も、適切な条件下で経費として認められます。白色申告の場合、配偶者は年間86万円まで、その他の親族は1人50万円までが経費として認められます。青色申告の場合は、不当に高額でなければ全額経費計上が可能です。

車両費については、事業専用車両であれば、ガソリン代、車検費用、修理代などを全額経費計上できます。プライベートでも使用する場合は、事業使用分のみを経費として計上します。

赤字を活用した節税対策

せどりで赤字が発生した場合、その赤字を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越したりすることで節税効果を得られます。青色申告の場合、最長3年間の赤字繰越が可能です。

適切な経費計上と節税対策を行うことで、せどりの収益性を高めることができます。ただし、不適切な経費計上は税務調査の対象となる可能性があるため、正確な記録と適切な判断が重要です。

確定申告の手順|初心者向けステップバイステップ解説

確定申告は、個人や事業主が年間の所得を申告し、納税額を確定するための重要な手続きです。初めての方でもスムーズに進められるよう、以下のステップで詳しく解説します。

必要書類を準備する

まずは確定申告に必要な書類を揃えましょう。以下のものが主な準備物です。

- 源泉徴収票:給与所得者の場合に必要です。

- 控除証明書:生命保険料控除証明書や医療費控除の領収書など。

- 経費関連書類:領収書や請求書など事業経費の証明資料。

- その他の収入証明書:副業や不動産収入がある場合に必要です。

書類が揃っていると、後の作業がスムーズに進みますので、抜け漏れのないよう確認しましょう。

帳簿を整理する

1年間の収入と支出を整理します。帳簿の整理は以下のポイントに注意しましょう。

- 収入の記録:売上や給与明細など、すべての収入を記録。

- 経費の整理:交通費や消耗品費など経費として認められる項目を整理。

- 帳簿の形式:青色申告の場合は複式簿記、白色申告の場合は単式簿記が利用できます。

会計ソフトを活用すると、入力や整理が効率的に行えます。

確定申告書類を作成する

準備した書類と帳簿をもとに、確定申告書を作成します。以下の点に注意しましょう。

- 収入・経費の計算:収入から経費を差し引き、課税所得を計算します。

- 控除の適用:各種控除を活用して税負担を軽減します。

- ミスを防ぐ:入力ミスや漏れを防ぐために、提出前に再確認しましょう。

不安な場合は、会計ソフトや税理士のサポートを活用するのがおすすめです。

確定申告書類の提出方法

申告書類が完成したら、以下のいずれかの方法で提出します。

1. e-Taxを利用する

電子申告システム「e-Tax」を使うと、オンラインで手続きを完了できます。

手順

- マイナンバーカードとICカードリーダーまたは対応スマートフォンを用意。

- 利用者クライアントソフト(JPKI利用者ソフト)をインストール。

- e-Tax対応の会計ソフトで申告書を作成。

- 作成した申告書をe-Taxに連携して送信。

- e-Taxで納税手続きを行う。

メリット

- 24時間申告が可能。

- 添付書類の省略ができる。

- 税務署に出向く必要がない。

2. 郵送で提出する

申告書と必要書類を封筒に入れて、管轄税務署宛てに郵送します。郵送前に控えをコピーしておくと安心です。

3. 税務署の窓口に直接提出する

直接提出する場合は以下の流れで行います。

- 書類を準備し、控えも用意。

- 管轄税務署を確認。

- 提出期間(通常2月16日〜3月15日)内に訪問。

- 窓口で提出し、控えに受付印をもらいます。

納税または還付手続きを行う

申告後、納税または還付手続きを行います。

- 納税する場合:期限内に指定口座へ振り込みます。

- 還付を受ける場合:申請した口座に振り込まれるまでの期間を確認しておきましょう。

一般的な確定申告の流れについてはこちらの記事で解説しています。

確定申告の流れと必要書類まとめ

税理士を利用するメリットと依頼費用の相場

税理士を利用することで、確定申告や税務に関する様々な恩恵を受けることができます。ただし、費用面での考慮も必要です。

税理士に依頼するメリットとデメリット

税理士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。

- 書類作成の正確性と迅速性:税理士は専門知識を活かし、申告書類を正確かつ迅速に作成できます。

- 専門的な税務相談:複雑な税制度をわかりやすく説明し、適切なアドバイスを提供します。

- 節税対策:合法的な範囲内で最適な節税方法を提案します。

- 税務調査への対応:税務調査時に立ち会い、適切な対応をサポートします。

- 経営サポート:財務状況の分析や経営アドバイスも行います。

デメリットとしては、費用がかかることが挙げられます。

また、令和6年より税務調査にAIが導入され、申告のミスが多く指摘されています。その対策として税理士に依頼するニーズは今後ますます増えると予想されます。

せどりの確定申告は税理士が必須!令和6年AIが税務調査に導入

せどりの税理士選びのポイント

せどりビジネスの特殊性を理解し、適切なアドバイスができる税理士を選ぶことは、事業の成功と適切な税務管理において重要です。以下では、せどりに強い税理士を選ぶ際の主要ポイントを解説します。

せどりビジネスの経験が豊富な税理士を選ぶ

せどりビジネスに精通した税理士を選ぶメリットは以下の通りです。

- せどり特有の経費や仕入れに関する助言

- 在庫管理や評価方法についての専門的なアドバイス

- 税法の解釈や適用についての的確な指導

- 成長段階に応じた税務戦略の提案

選定の際には、せどりや電子商取引の顧問実績について具体的な対応例を直接質問することが大切です。

クラウド会計やITツールへの対応

効率的な経営のためには、クラウド会計ソフトやITツールの活用が欠かせません。以下の点を確認しましょう。

- 主要なクラウド会計ソフトへの対応(例:freee、マネーフォワード)

- せどり特化の在庫管理ツールの理解と活用

- 電子帳簿保存法への対応や記録・保管方法の提案

- オンライン相談や資料共有体制の整備

ITツールに精通した税理士を選ぶことで、業務効率化と正確な会計処理を両立できます。

顧問実績や事例の確認

税理士の実力を判断するためには、実績や事例を確認しましょう。

- せどり事業者の顧問実績数と期間

- 黒字化や節税に成功した事例の有無

- 税務調査対応の経験と結果

- セミナーや情報提供の実施状況

他のせどり事業者からの紹介や評判も参考にすることで、信頼できる税理士を見つけやすくなります。

せどりの税理士費用の相場

せどりの税理士費用は、せどりだから特別に高いということはなく、個人事業主の税理士費用の相場と同じです。

個人事業主の税理士費用の相場は、顧問契約の場合、月額顧問料2万円+決算報酬12万円で年間36万円、確定申告のみのスポット契約で14万円が目安です。

- 顧問契約

- 継続的に税務や経理のサポートを行う契約のことです。定期的に面談で財務分析、税務相談を行い、税理士費用は毎月月額の顧問料と、合わせて確定申告時に決算報酬が発生します。

- スポット契約

- 個人事業主の場合のスポット契約は、確定申告期に決算書・確定申告書の作成を行います。税理士費用は確定申告時の決算報酬のみとなります。

顧問契約の相場

顧問契約の相場を3つの税理士事務所の料金表から算出した結果は以下のとおりです。

顧問契約の相場

| 訪問頻度 | 3ヵ月に1回 |

| 月額顧問料 | 20,000円 |

| 決算報酬 | 120,000円 |

| 記帳代行 | 月額5,000円を加算 |

月額顧問の場合は、定期で面談するのが一般的です。

ただ、個人事業の場合、取引規模も小さく、予算の関係もあって毎月の面談は希望しないケースが多くあります。そのため、訪問頻度を3か月に1回や年2回・3回と決めていることが多いです。

平均すると、3ヵ月に1回程度が多く、3ヵ月に1回の面談で算定した顧問料は20,000円、決算報酬は120,000円となります。

会計ソフトの入力を自分でやる場合、記帳代行料が加算されず、全て税理士に丸投げすると、記帳代行料として月額5,000円が加算されます。

スポット契約の相場

スポット契約の相場を3つの税理士事務所の料金表から算出した結果は以下のとおりです。

スポット契約の相場

| 売上 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 | 3,000万円以下 | 5,000万円以下 |

| 確定申告報酬 | 100,000円 | 130,000円 | 150,000円 | 200,000円 |

税理士紹介サイトを活用して最適な税理士を見つけよう

せどりに強い税理士を探すには税理士紹介サイトを使うと便利です。その理由は以下の3点です。

- せどりに強い税理士を効率よく探せる

- 料金プランや対応範囲を比較できる

- 無料で相談・マッチングができる

せどりに強い税理士を効率よく探せる

税理士紹介サイトでは、せどりやネット販売に詳しい税理士を簡単に検索できます。せどり特有の仕入れや経費管理、在庫評価のポイントを理解している税理士を選べるため、業種に特化したサポートを受けられます。

2. 料金プランや対応範囲を比較できる

紹介サイトでは、税理士ごとの料金体系や提供サービスを比較できるため、予算やサポート内容に合った税理士を選ぶのに便利です。例えば、記帳代行のみ依頼する場合や、確定申告書類の作成・提出を丸投げする場合など、ニーズに応じたプランを見つけやすくなります。

3. 無料で相談・マッチングができる

ほとんどの税理士紹介サイトでは、無料相談やマッチングサービスが提供されています。税務相談や具体的な依頼内容を事前に伝えることで、条件に合った税理士を紹介してもらえます。初めて税理士を利用する人でも、安心して依頼できる仕組みが整っています。

おすすめの税理士紹介サイトについてはこちらの記事で解説しています。

税理士紹介サイトのおすすめ【2025年1月最新】主要5社を徹底比較!

せどりは帳簿管理や経費計上が複雑になりやすく、確定申告で税務調査のリスクも高

まとめ

せどりビジネスにおける確定申告は、事業の安定と成長を支えるために欠かせない手続きです。適切な所得計算や経費管理を行い、青色申告を活用することで節税効果を最大化できます。帳簿管理や書類準備には会計ソフトを取り入れ、効率的に作業を進めましょう。

また、税理士に依頼することで、専門的なアドバイスや正確な申告を実現できます。ビジネスの成長と安定した税務管理を目指し、しっかりとした準備と対策を行うことが大切です。