税理士と顧問契約を結ぶことは、税務の専門家による継続的なサポートを受けるための重要な選択です。

しかし、顧問契約に含まれる業務内容や費用相場をしっかり理解しておかないと、自社に適したサービスを見極めるのは難しいかもしれません。

本記事では、税理士の顧問契約について詳しく解説し、顧問料の相場や契約時の注意点をお伝えします。

顧問契約の税理士業務

顧問契約とは、税理士が継続的に顧客の税務に関する業務を行うことを約束する契約です。通常、月額報酬制で行われ、顧客は定期的に税務サポートを受けることができます。主な業務内容:

- 定期的な会計帳簿の確認

- 税務申告書の作成と提出

- 税務に関する助言や相談対応

- 税務調査への立ち会いと対応

顧問契約とは違い、決算と税務申告のみを依頼するスポット業務もあります。顧問契約とスポット契約についてはこちらの記事でくわしく解説しています。

税理士と契約するなら顧問契約か?スポット契約か?違いとメリット・デメリット

税務書類作成

税理士の重要な業務の一つが、各種税務書類の作成です。税理士が作成する主な税務書類には以下のものがあります。

- 法人税申告書

- 所得税確定申告書

- 消費税申告書

- 償却資産税申告書

- 法定調書合計表・給与支払報告書

税理士は、顧客から提供された会計データを基に、正確かつ適切な税務申告書を作成します。また、税法の改正や特例措置などを考慮し、顧客にとって最適な申告方法を選択します。

税務相談

顧問税理士は、顧客からの税務に関する質問や相談に随時対応します。一般的な税務相談の具体例を挙げると次のようなものがあります。

- 事業拡大や縮小に伴う税務の影響

- 資産の売却や購入に関する税務処理

- 節税対策の提案

- 税法改正の影響と対応策

税理士は、顧客の事業状況や財務状況を踏まえて、適切なアドバイスを提供します。また、複雑な税務問題に対しては、専門的な知識を活用して解決策を提案します3。

税務調査対応

税務調査は企業にとって重要かつ緊張する場面ですが、顧問税理士がサポートすることで、スムーズな対応が可能になります。税務調査での具体的な税理士業務は以下のとおりです。

- 調査の事前準備

- 必要書類の整理

- 想定される質問事項の確認

- 調査当日の立ち会い

- 税務署職員との対応

- 顧客の代理として説明や質問への回答

- 調査後のフォローアップ

- 指摘事項への対応策の提案

- 修正申告の必要性の判断と実施

顧問税理士費用の相場

結論から言うと、法人の顧問料・決算報酬の相場と個人事業主の顧問料・決算報酬の相場は以下のとおりです。

法人の顧問料の相場

顧問料‥‥月額3万円

決算報酬‥月額顧問料の4~6ヶ月分

個人事業主の顧問料の相場

顧問料‥‥月額2万円

決算報酬‥10万円位

上記の顧問料・決算報酬の相場、何を根拠にこの金額を算出したかと言うと、「税理士紹介サイトの相場の一覧表」です。

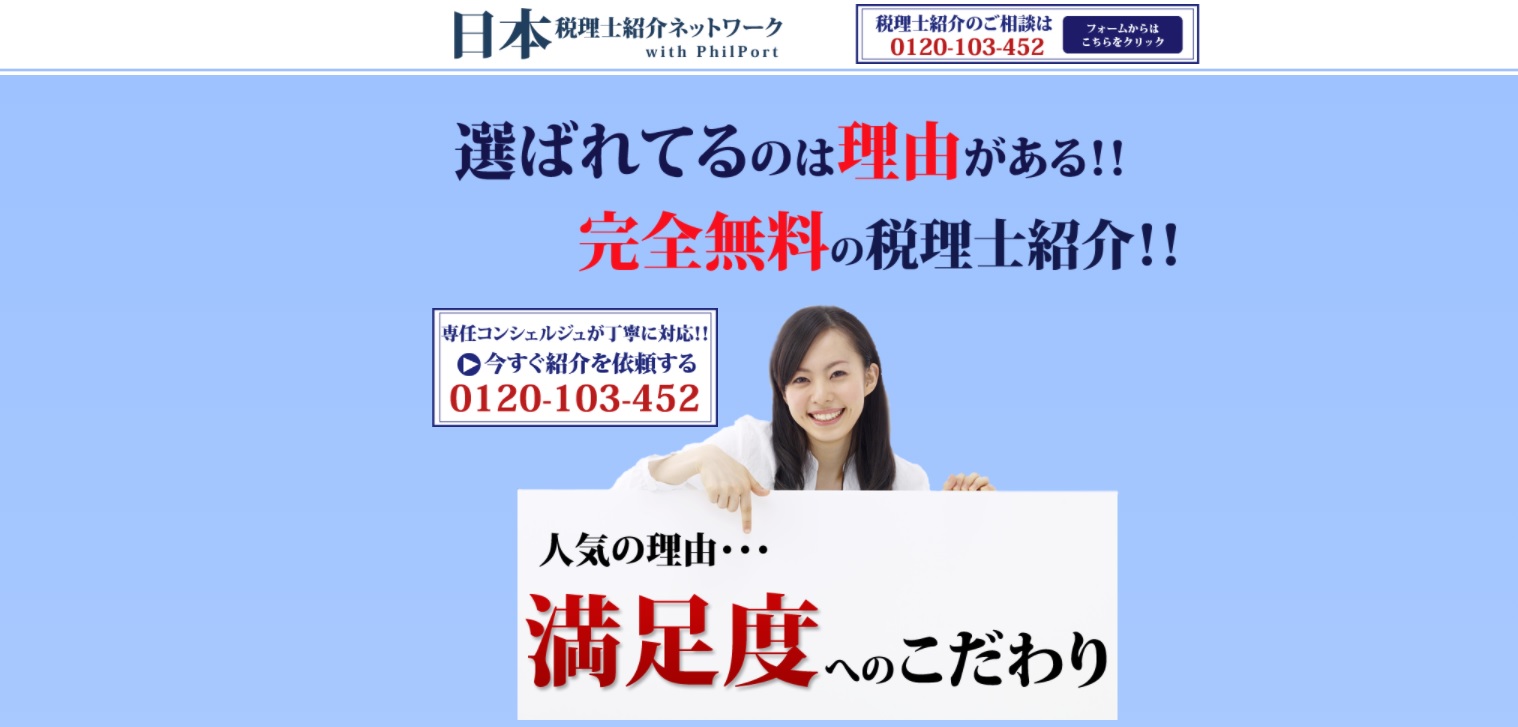

税理士紹介サイトとは

税理士紹介サイトとは、顧問税理士を探している、確定申告を依頼したいなど、要望に応じて利用者に税理士を紹介するサービスです。

なぜ、税理士紹介サイトの相場表を根拠にしたのかと言うと、

- 業界経験者視点から、実務上の相場と合致していた

- 税理士のホームページ上の相場は高めに設定されているから

というのが理由です。

それでは次章より深掘りしていきます。

税理士紹介サイトによる顧問料の相場

税理士紹介サイトには、WEBサイト上で税理士の顧問料の相場を掲載しているところもあります。前述した相場は、税理士紹介エージェント、税理士紹介センター、税理士紹介ネットワークの3社の相場表をもとに平均的な額を抽出しました。

この3社が公表している相場表が以下になります。

この相場表は、実際の税理士の顧問料と同等です。よく調べているなという印象です。

法人の顧問料・決算報酬の相場

顧問料の相場

| 年商 |  税理士紹介エージェント |  税理士紹介センター |  税理士紹介ネットワーク |

| ~1千万円 | 1万5千円 | ー | ー |

| ~3千万円 | 2万円 | 2万円 | 2万5千円 |

| ~5千万円 | 3万円 | 2万5千円 | 3万5千円 |

| ~1億円 | 4万円 | 3万円 | 3万5千円 |

| ~3億円 | 5万円 | 応相談 | 4万円 |

| ~5億円 | 8万円 | 応相談 | 5万円 |

| 5億円超 | 応相談 | 応相談 | ー |

| 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |

決算報酬の相場

税理士紹介エージェント |  税理士紹介センター |  税理士紹介ネットワーク | |

| 決算報酬 | 月額顧問料の4~6ヶ月分 | 月額顧問料の4~6ヶ月分 | 月額顧問料の4~6ヶ月分 |

個人事業主の顧問料・決算報酬の相場

顧問料の相場

| 年商 |  税理士紹介エージェント |  税理士紹介センター | |

| ~1千万円 | 1万円 | 1万円 | |

| ~3千万円 | 1万5千円 | 2万円 | |

| ~5千万円 | 2万5千円 | 2万5千円 | |

| ~1億円 | 3万円 | 3万円 | |

| ~3億円 | 応相談 | 応相談 | |

| ~5億円 | 応相談 | 応相談 | |

| 5億円超 | 応相談 | 応相談 |

決算報酬の相場

| 年商 |  税理士紹介エージェント |  税理士紹介センター | |

| ~1千万円 | 10万円 | 月額顧問料の4~6ヶ月分 | |

| ~3千万円 | 12万円 | 〃 | |

| ~5千万円 | 15万円 | 〃 | |

| ~1億円 | 20万円 | 〃 | |

| 1億円超 | 応相談 | 応相談 |

記帳代行の料金の相場

税理士と顧問契約するうえで大事なのが、記帳代行料です。

顧問契約は、経営アドバイスや税務相談といったコンサルティング的な要素が主です。記帳代行は、取引を会計ソフトに入力して帳簿を作成するいわば手数を要する作業的業務です。

税理士サイドからすると、記帳代行をやることで業務量が増えます。そのため、記帳代行をする場合、別途費用を請求することが多いです。

前述した顧問料の中には、記帳代行が含まれていません。そこで、税理士紹介サイトが公表する記帳代行の相場をまとめたものが下表になります。

記帳代行の相場

上記の仕訳件数を提示されてもなかなか見当がつかないと思います。

そこで、目安をお話ししておくと、中小零細規模で月間仕訳数が300件を超えることはあまりありません。ですから記帳代行料としては、月間1万5千円から2万円を目安にしておけばよいでしょう。

記帳代行を依頼する場合、

この1万5千円から2万円が顧問料に別途追加になります。

税理士事務所の相場はやや高目

税理士事務所も料金表をホームページ上で公開しています。

ただ、あえてここでは、掲載していません。その理由は、税理士事務所がホームページ上で公開する料金表はやや高目だからです。

これには理由があって、なぜ、高めに設定しているかと言うと、契約直前の段階で、お得感を演出することができるからです。

料金の割安感が出ると契約のための背中を押す武器になるので、事務所勤務時代によくやっていた手法です。

やや高目に設定しているということは、

もちろん基準になる金額がないと設定できないので、基準となる金額が存在します。

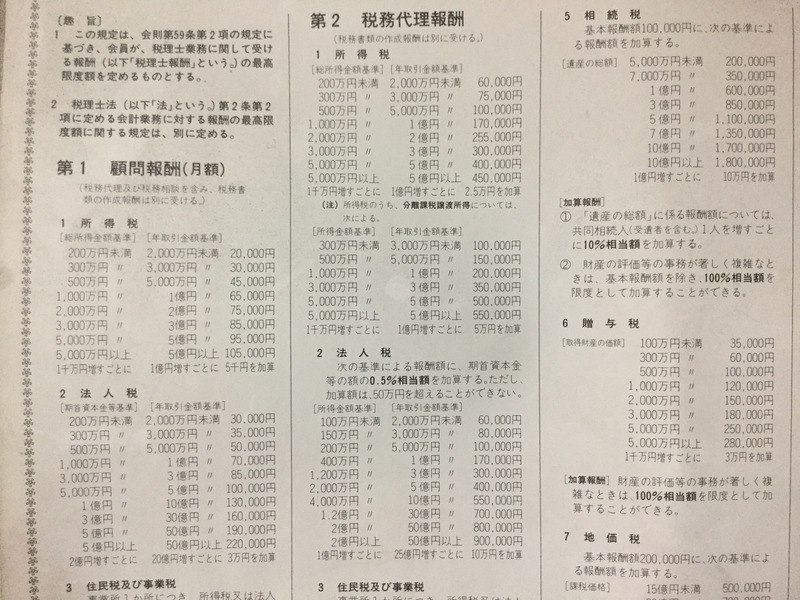

税理士が基準にしている顧問料の金額は、じつは旧税理士報酬規定に由来します。

税理士が基準にしている顧問料の金額

現在の税理士法は平成13年に改正されましたが、改正以前は報酬には報酬規定がありました。当時の報酬規定は税目ごとの報酬の上限額が設定されていました。

顧問報酬(月額)で言えば、

個人事業(所得税)なら、総所得200万円、年取引金額(売上)2,000万円未満なら月額20,000円。

法人なら期首資本金200万円、年取引金額(売上)2,000万円未満なら月額30,000円といった感じです。

規定の上では、金額ごとに報酬上限が定められていますが、そんなに事細かに対応するわけではなく、一番小さい取引規模の報酬上限額を基準にすることが一般的でした。

つまり、法人であれば月額30,000円、個人事業主であれば月額20,000円になります。

どうでしょう?

税理士紹介サイトの相場表の平均額とほぼ合致することがわかりますよね。

ですから、税理士から顧問料の妥当な金額を引き出すには、ホームページ上の金額を鵜吞みにするのではなく、きちんと交渉したうえで、税理士が持っている相場観を引き出すことが大事です。

顧問料が変動する要素

事業規模や業種

税理士の顧問料は、事業の規模や業種によって大きく変動します。一般的に、事業規模が大きくなるほど、取引数や従業員数が増加し、税理士の業務量も増えるため、顧問料は高くなる傾向にあります。

具体的には、以下のような基準で顧問料が変動することが多いです。

- 年商1,000万円未満:月額20,000円程度から

- 年商1億円超:月額30,000円程度から

- 年商10億円以上:月額50,000円以上

また、業種によっても顧問料は変わります。

例えば、医療法人や個人診療所などの医業経営の場合、一般の事業者とは異なる会計処理や税務上の取り扱いがあるため、専門的な知識が必要となります。そのため、医業経営に特化した税理士の顧問料は、一般的な事業者よりも高くなることがあります。医業経営の場合、月額50,000円から100,000円程度の顧問料が相場となることもあります。

提供されるサービスの範囲

税理士が提供するサービスの範囲によっても、顧問料は大きく変動します。基本的な税務申告や会計処理のみを行う場合と、経営相談や財務分析まで含む包括的なサービスを提供する場合では、顧問料に差が出ます。一般的に、以下のようなサービスが顧問料に含まれることが多いです。

- 日常的な経理サポート

- 決算書の作成

- 税務申告書の作成

- 定期的な面談や相談

ただし、これらのサービスの頻度や深度によっても顧問料は変動します。例えば、面談の頻度が月1回か四半期に1回かによって、顧問料が変わることがあります。

顧問料以外の税理士費用

顧問料とは別に、特定の業務に対して追加の費用が発生することがあります。これらの費用は、通常の顧問契約には含まれず、必要に応じて別途請求されます。

- 会社設立:法人設立時の定款作成や登記申請などの手続き

- 税務調査:税務署による調査への立ち会いや対応

- 会社清算:会社を解散する際の清算手続きや最終申告

これらの業務にかかる費用は、案件の複雑さや所要時間によって大きく異なりますが、数万円から数十万円程度かかることが一般的です。

地域差

税理士の顧問料には、地域による差も存在します。一般的に、大都市圏の税理士事務所の方が、地方の事務所よりも顧問料が高くなる傾向があります。これは、オフィス賃料や人件費などの経費の違いが反映されているためです。

例えば、東京や大阪などの大都市圏では、地方都市と比べて20%から30%程度顧問料が高くなることがあります。ただし、同じ地域内でも税理士事務所によって料金設定は異なるため、複数の事務所に相見積もりを取ることをお勧めします。

以上のように、税理士の顧問料は様々な要素によって変動します。適切な税理士を選ぶ際には、単に料金の高低だけでなく、提供されるサービスの内容や質、自社のニーズとのマッチングを総合的に判断することが重要です。

顧問税理士費用を抑える方法

顧問税理士費用を抑える方法を検討する際は、単に費用削減だけでなく、自社の経営状況や将来的な成長計画も考慮に入れることが重要です。また、税理士との良好な関係を維持しつつ、最適なサービスを受けられるよう、コミュニケーションを大切にすることが求められます。

面談の頻度を減らす

税理士との面談頻度は顧問料に大きく影響します。面談回数を減らすことで、顧問料を抑えることができます1。具体的な方法としては以下のものがあります。

- 月1回の面談を四半期に1回に変更する

- 年間の面談回数を事前に決めて、必要最小限に抑える

- 重要な決算時期や税務申告時期に面談を集中させる

ただし、面談頻度を減らす際は、経営状況の把握や適切なアドバイスを受ける機会が減ることにも注意が必要です。

オンライン面談の活用

対面での面談をオンライン面談に切り替えることで、顧問料を抑えられる可能性があります。オンライン面談のメリットとして以下の3つが挙げられます。

- 移動時間や交通費の削減

- 柔軟なスケジュール調整が可能

- 短時間での効率的な相談

オンライン面談を活用する際は、セキュリティの確保や通信環境の整備が重要です。また、複雑な案件や重要な決定事項については、対面での面談を組み合わせるなど、バランスを取ることが大切です。

記帳業務を自社で行う

税理士に依頼している業務の中で、自社で対応可能な部分を見直すことで、顧問料を抑えることができます。特に記帳業務は、自社で行うことで大幅なコスト削減につながる可能性があります。具体的な方法は以下のとおりです。

- 会計ソフトを導入し、日々の取引を自社で入力する

- 経理担当者を育成し、基本的な会計処理を内製化する

- 税理士には記帳代行ではなく、チェックや指導を依頼する

ただし、自社で記帳業務を行う際は、正確性の確保や税法の理解が必要となります。また、業務効率や人件費とのバランスも考慮する必要があります。

スポット依頼の活用

通年の顧問契約ではなく、必要な時期や業務に応じてスポットで税理士に依頼する方法もあります2。これにより、必要最小限の費用で専門家のサービスを受けることができます。

スポット依頼が適している場面

- 確定申告や決算時期のみの依頼

- 特定の税務相談や節税対策の立案

- 税務調査対応など、特別な事態が発生した時

スポット依頼を活用する際は、以下の点に注意が必要です

- 事前に料金体系を確認し、予算を立てる

- 依頼内容と範囲を明確にする

- 緊急時の対応や継続的なフォローアップが限られる可能性がある

税理士の探し方とおすすめの方法

税理士を探す際にはさまざまな方法がありますが、特に効率的で手間が少ないのが「税理士紹介サイト」の利用です。以下に代表的な方法を比較しながら、税理士紹介サイトの利点を簡潔にまとめます。

税理士の探し方についてはこちらの記事で解説しています。

税理士の探し方9選!わからない人向け最適な方法と契約までの6ステップ

1. 税理士紹介サイトを利用

税理士紹介サイトは、希望条件に合う税理士を無料で紹介してくれるサービスです。

メリット:条件に合う税理士を効率的に探せる、面談日程や断りの代行が可能

デメリット:登録税理士に限られる

2. インターネット検索

手軽に情報を集められる方法ですが、質の確認が難しいです。

メリット:自由に情報収集可能

デメリット:適切な税理士を見極めるには手間がかかる

3. 知人や友人の紹介

信頼性が高い一方で、選択肢が限られます。

メリット:信頼感がある

デメリット:相性が悪い場合、断りにくい

4. 銀行や税理士会の紹介

銀行の紹介は事業規模が大きい場合に有効、税理士会は安心感がありますが労力が必要です。

5. SNSや確定申告会場

SNSでは税理士の人柄が分かる場合がありますが、数が少ないのが難点です。確定申告会場での相談は利用シーンが限られます。

税理士紹介サイトをおすすめする理由

税理士紹介サイトは他の方法に比べて、以下の点で優れています。

税理士紹介サイトの特長

- 希望に合う税理士を効率的に探せる

- 面談や断りの調整を代行してくれる

- 無料で利用可能

税理士選びには「スキル」「費用」「相性」が重要ですが、これらは複数の税理士と会わなければ分かりません。紹介サイトを活用すれば、このプロセスをスムーズに進められます。

忙しい個人事業主や中小企業経営者にとって、税理士紹介サイトは非常に便利なツールです。ぜひ検討してみてください。

おすすめの税理士紹介サイトについてはこちらの記事で紹介しています。

税理士紹介サイトのおすすめ【最新】主要5社を徹底比較!

いい税理士を見極めるための7つのポイント

いい税理士はダメな税理士と比べてどこが違うのか?ポイントをまとめると以下7つになります。

- コミュニケーション能力が高い

- レスポンスが迅速

- 経験が豊富で解決能力がある

- 透明性のある報酬体系を持ち、料金が明瞭である

- 情報収集力・提案力に長けている

- 一定のITスキルがある

- 事務所全体のサポート体制がしっかりしている

具体的な内容と、初回面談で見極める方法を解説します。

コミュニケーション能力が高い

いい税理士はコミュニケーション能力が高いです。コミュニケーション能力が高いと、クライアントのニーズを正確に把握し理解できます。複雑な税法や会計について説明するには、クライアントが何がわからないのか、何を求めているのかを知らなければ、いいサービスは提供できません。

見極める方法

初回の面談や相談の際に、あなたの質問や懸念にどのように対応するかを注意深く観察します。また、税理士が説明する内容が分かりやすく、わかりやすい言葉で説明してくれるかどうかもチェックします。

レスポンスが迅速

いい税理士は問い合わせや相談の対応が迅速です。特に税務や会計の緊急の問題が発生したときほど、早く対応します。

見極める方法

具体的には、最初の面談でのコンタクトや問い合わせに対する返信の速さや丁寧さを評価します。また、緊急の問題が発生した場合にどれだけ迅速に対応してくれるかも確認します。

経験が豊富で解決能力がある

さまざまな業種や規模の企業に対処してきた経験豊富な税理士は、解決策を提供できる能力があります。

会社経営は、業績の悪化や資金難など、いろんな問題に直面するので、相談に対し解決策の提示ができると頼りになるでしょう。

見極める方法

税理士の経歴や実績を調査し、過去にどのような案件に携わってきたかを確認します。また、税理士のホームページで実際の事例やクライアントの声も参考になります。

透明性のある報酬体系を持ち、料金が明瞭である

優れた税理士は、透明性のある報酬体系を持ち、クライアントに料金を明確に提示します。隠れた費用や不透明な料金体系は避けるべきです。

見極める方法

初回の面談や契約時に、税理士から料金体系や料金の詳細を明確に説明してもらいます。また、事前に料金見積もりを提示してくれるかどうかも確認しましょう。

情報収集力・提案力に長けている

税制は毎年改正されるので、税理士は最新の情報を収集し、事業者がどうすべきか提案する能力が求められます。ここ1・2年でもインボイス制度や電子帳簿保存法などの改正・施行が相次ぎました。

わかりにくい税制については、具体策を提案できるのが税理士の力量です。

見極める方法

初回の相談や面談で、税理士が最近の法改正で、どう対応したかの具体策を聞き出すことで、税理士の情報収集力や提案力を見極めましょう。

一定のITスキルがある

税理士と契約をすると、申告や決算では書類のやり取りが多くあります。税理士にITスキルがあると、書類ではなく電子データのやり取りが可能です。

紙媒体のものを電子化すると、処理が迅速になり、ストレスも軽減されるので、今やITスキルがあるのは必須です。

見極める方法

税理士がどのような会計ソフトウェアやテクノロジーを使っているかを確認します。また、デジタル化やオンラインサービスの提供に対する税理士の取り組みも注目します。

事務所全体のサポート体制がしっかりしている

平常時は問題なくても、繁忙期に税理士の対応のレスポンスが悪くなることはよくあります。いい税理士は、不測の事態に備えてサポート体制も整えています。

見極める方法

初回の面談時に事務所の構成やスタッフの熟練度を確認します。また、税理士不在時の対応についてもヒアリングしてみることをお勧めします。

税理士を見極めるポイントについてはこちらの記事で解説しています。

いい税理士はすぐわかる 初回面談で見極めるポイント7つと具体的な探し方

顧問税理士変更する際の注意点

顧問契約では、契約は継続されるので、税理士変更をする際には、タイミングや解約について注意が必要です。

断り方と円満に解決するポイント

断り方でNGなのは、不満や顧問料の高さを理由にすることです。なぜ、NGなのかを以下に解説します。

- 不満を理由にする

税理士への不満(レスポンスの遅さや対応の不備など)をそのまま伝えるとトラブルの元になります。非難は避け、穏便な理由を伝える方が賢明です。

- 顧問料の高さを理由にする

顧問料の高さを理由にすると値下げ交渉を提案され、断りづらくなる可能性があります。

円満に解決するには以下の3つがポイントです。

ポイント

- 誠実に理由を伝える:「新しい事業展開に合った専門家が必要」といった前向きな理由を説明する。

- 感謝の気持ちを伝える:これまでの協力に対する感謝をしっかり述べる。

- やむを得ない事情を伝える:必要なら家庭や経営上の理由など穏便な説明を心がける。

変更のベストなタイミング

税理士を変更する際には、業務のスムーズな引き継ぎやトラブル回避のため、タイミングを慎重に選ぶことが大切です。以下のポイントを参考にしてください。

おすすめのタイミング

法人税申告書提出後

申告後は税務処理のピークが過ぎ、税理士の業務に余裕が生まれます。このタイミングで変更すると、新しい税理士へのスムーズな引き継ぎが可能です。

税務調査後の修正申告後

税務調査を経て修正申告を終えた直後は、業務の一区切りがつきやすく、税理士変更を進める好機です。

避けるべきタイミング

決算の3ヶ月前以降

決算準備が本格化する時期に変更を行うと、作業が混乱する恐れがあります。変更は決算の3ヶ月前までに済ませましょう。

忙しい月

確定申告や法人税申告が集中する以下の月は、税理士が多忙で十分な対応が期待しにくいため避けるのが無難です。

解約のトラブルと対処法

税理士変更を検討する際、事前にトラブルの可能性を把握し、適切な対策を講じることが大切です。以下は、よくあるトラブルとその対応策です。

- 中途解約の違約金

- 契約書に違約金の条項がある場合、契約期間中に解約すると、残りの契約期間分の顧問料を請求されることがあります。契約書を事前に確認し、解約条件や違約金の有無を把握しておきましょう。

- 会計データの引き渡し

- 記帳代行を依頼している場合、総勘定元帳や会計データの引き渡しが有料であったり、場合によっては拒否されるケースがあります。解約前に契約内容を確認し、データの引き渡しについて税理士と事前に交渉を行いましょう。

税理士との交渉が穏便に進まない場合は、地域の税理士会に相談することを検討しましょう。

税理士会は税理士業務に関する相談窓口として機能しており、公正な対応を促すための助けとなる場合があります。

自社のニーズに合った税理士を!

税理士との顧問契約は、事業規模や業種、提供されるサービス内容によって料金が異なり、自社に適した契約形態を選ぶことが大切です。

顧問契約では、日常的な会計や税務相談から、税務調査対応まで幅広いサポートを受けられますが、記帳代行や決算報酬などは別途費用が発生することもあります。

また、適正な顧問料を交渉するためには、税理士紹介サイトや過去の報酬規定を参考に、相場を把握しておくと良いでしょう。本記事を参考に、自社のニーズに合った税理士を見つけてください。